静脈洞型心房中隔欠損症カテーテル治療

今回は静脈洞型心房中隔欠損症カテーテル治療に関して報告させていただきます。当施設からの報告で恐縮ですが、当施設では比較的稀な静脈洞型(上大静脈型)心房中隔欠損症に対してカバードステントを用いた閉鎖術を施行しており、最初の5例をEuro Intervention誌に本年報告しています。この治療法は開胸手術に代わる治療法として非常に魅力的であり、日本でも導入が望まれますので、論文投稿後、現時点までの治療成績も含めご紹介したく存じます。

Early experience of transcatheter correction of superior sinus venosus atrial septal defect with partial anomalous pulmonary venous drainage.

EuroIntervention. 2018 Jul 18. pii: EIJ-D-18-00304.

Riahi M, Velasco Forte MN,Qureshi SA et al.

序論:

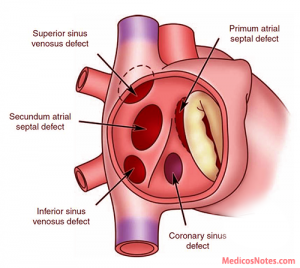

心房中隔欠損症は数種類のタイプに分けられます。最も多く遭遇する二次孔欠損型心房中隔欠損症が8-9割を占め、欠損孔サイズや辺縁の形態によりAmplatzerなどの閉鎖栓によるカテーテル閉鎖が行われることは周知と思います。一方、静脈洞型(sinus venosus type)心房中隔欠損症は心房中隔欠損症の5-10%程度を占め、その他の欠損タイプと同様に、現在のところ開胸手術が唯一の確立された治療法になります(図1)。

疾患と治療適応:

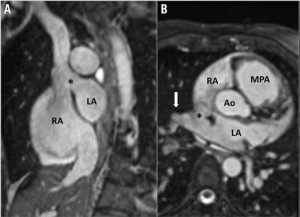

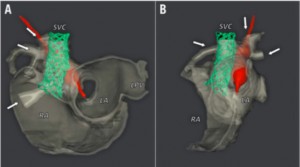

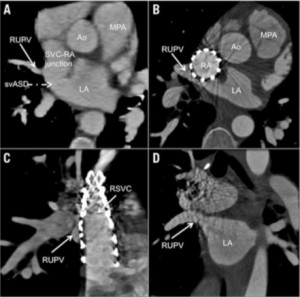

疾患としては図の通り上大静脈下端付近に欠損孔が存在し、後方に存在する左心房との交通を認めます。経過は二次孔欠損型とほぼ同様ですが、洞不全症候群や上室性頻脈の割合が高いなどの特徴があります。病態的な治療適応は二次孔欠損型と同様で右心負荷や血栓症既往などが挙げられます。一方、形態的にはカテーテル治療の適応は慎重な判断が必要です。右房の後方にある右肺静脈部や右肺静脈―左心房接合部付近が、欠損孔になることがほとんどであるため、ステント留置後の右肺静脈圧排、閉塞に注意が必要です。当施設ではMRIによる血行動態評価、経食道エコー、造影CTによる形態評価を行い、さらにCT画像を元に3Dプリンターで疾患モデルを作成し3次元的にステント留置が可能かを評価しています(図2, 図3)。

手技:

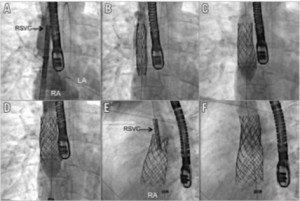

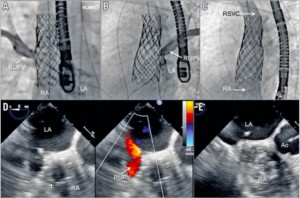

手技は全身麻酔下、経食道超音波サポート下に行います。大腿静脈穿刺でアクセスを作製し、まず心房中隔穿刺、心房中隔アプローチで右肺静脈にプロテクトワイヤーを留置します*。次に大腿静脈から上大静脈まで進めたサイジングバルーンを拡張し、血管サイズの測定と経食道エコーでの残存シャントの有無を確認します。また同時に肺静脈の造影と肺静脈内同時圧測定によりステント留置時に狭窄や閉塞をきたさないかを評価します。治療可能と判断される場合は、カバードステント(covered Cheatham-Platinum stent, NuMED社)を上大静脈から右心房上縁にかけて留置します。またステント固定不良に対してはステントの上部に追加ステントを行い対応しています(図4, 5)。

* 論文内では大動脈―左室―左房―肺静脈の逆行的アプローチの報告ですが、僧帽弁組織損傷のリスクから現在は心房中隔アプローチを行なっています

治療結果:

平均年歴53歳(38-66歳)の5症例に対して治療を施行し、全例で手技に成功し、手技合併症も認めませんでした。また平均8.1ヵ月の観察期間で、全例に運動耐容能の改善が得られています。さらに論文報告の後、現在までに20症例近くの治療が施行され、全例が治療に成功しています。また、手技合併症は心房中隔穿刺の合併症によるタンポナーデ症例1例のみで、同症例もドレナージで改善しており重篤な合併症は認めておりません。全例6ヶ月後にCTで経過フォローを行い、現在までステント脱落や損傷は認めません(図6)。

治療導入にあたり:

最大の課題は、閉鎖にあたり右肺静脈―左心房のルートが適切に確保され、狭窄や閉塞を避けられるかどうかにあります。その上で3Dプリンターで実際の患者モデルを作成し、解剖学的形態を理解し、さらにステント留置まで疑似体験ができることは治療の理解に大変役立ちます。治療法の確立が進めば必要性は少なくなると思われますが、新たな治療の導入にあたっては強力なツールであると思われます。

終わりに:

心房中隔欠損症は、若年女性を中心とした患者群が対象となることが多いことも含め、カテーテル治療の恩恵が非常に大きい分野であると感じます。適応を見極められれば、手技自体は本邦で十分に施行可能であると思われ、カバードステントの承認も含めて今度の治療導入が期待されます。